创作手记|廖雯:“动”的背后是“不安”,我的根基

本文内容节选自艺术家廖雯在2023至2025年雕塑创作与展览构思期间的笔记。她记录了对材料与形式的多种尝试,以及对空间、信任、脆弱等主题的持续探索;艺术家在思考中融合了对生活瞬间的观察,并通过实践回应“经验”的重量。

2023/3/30

前段时间,我看到在纪录片《家园》中,香港设计师张智强(Gary Chang)提到他的家——只有 32 平米,却有无数种分区,是一个具有无限功能的空间。设计师提到,家并不是由多少平米来定义的,而是由围绕人的空间、人所真实互动过的空间来定义的。从这个角度来看,人拥有的空间可以无限大,也可以无限小。而这取决于你如何去思考和调节人与空间的关系。

如果你在香港繁忙的路口驻足,会发现人群穿梭于周身的任何方向;你好像是一个世界的中心,世界在围绕着你旋转。我想,这种感觉和他所说的“自我定义的空间”有许多相通之处。

纪录片《家园》截图。图片来自网络

香港的道路四通八达,车站、商场、天桥连通,出门在外也可以不断在建筑内部行走。书籍《Cities Without Ground: A Hong Kong Guidebook》(ORO Editions,2012)通过一系列图纸描绘香港紧凑的空间网络,探索当地的城市结构与公共–私人空间关系。图片来自网络

2023/7/23

“动”的背后是“不安”,我的根基

不安是痛苦,是怀疑,是不知所措,是畏惧。在我的创作之中,最打动我的,往往是由生活中的真实体验激发出来的作品,而不是靠学习和研究出来的作品。这并不是说所有的艺术都应该回应疼痛。但对我而言,我往往会对“疼痛–不安”这样的情绪作出反应。

2023/7/27

脆弱与衰老

在香港常常能够看到有满头白发、佝偻的老人在街上行走,或是坐着电动轮椅的老人在商场中快速穿行。更有甚者,像我之前在旺角常常看到的,在街市中推平板车劳作的老人——她的背已经弯折成了90度,还是在大热天里继续工作。昨天我才知道,其实香港政府在卖出地皮时,会规定开发商必须建设一些照顾老人、残疾人、智力发展迟缓儿童等社会弱势群体的必要基础设施。

![]()

廖雯工作室附近废品收购站使用的推车。后方的建筑为香港政府为帮助基层及低收入家庭提供的“过渡性房屋”。 摄影:廖雯

刚才在大家乐吃饭,正值中午12点多,是大家乐最繁忙的时间段。我找了一个位置坐下,正好是类似于“优先座位”的地方。我当时还在想,应该没有那么多需要让座的人来吧。结果我刚刚拿到饭,旁边就来了一位行动不便的女士,我觉得我似乎曾经在天桥通道遇见过她。她好像缺失了下半身,整个上半身就像一袋面粉一样紧紧地陷进她的黑色轮椅里。我立刻意识到,我占用了她应该用的位置。于是我准备先为她挪开一把椅子,然后把我的饭拿到另外一张桌子。她身边有一位姐姐,也很快在我旁边坐下。她对我说,我不用离开,她们只有两个人,我可以和她们一起坐。

接着,那位女士开始和我说话。她问我是不是常常在这里吃饭、是不是在附近工作。由于我的广东话还不流利,我很害羞地搪塞了过去。后来她问我有没有优惠券,我说没有,她便送了我一张。我接过优惠券,立刻道谢。这张三四块钱的优惠券其实并不是多么贵重的礼物,但它却来自一位陌生女人——或许她是出于感激对我的回赠。可是我对她提供了怎样的帮助呢?

我走出大家乐,继续想关于“脆弱”的问题。我忽然意识到,香港这座城市似乎对“脆弱”有更强大的包容性。因为它自身能够与脆弱之人、不稳定之事物、不安的处境共情。被认为是“弱势”的群体,在这里——至少在表面上——是和普通人一样的存在,一样可以行动,自食其力。

![]()

“廖雯:信任坠落”中的作品《漂泊者》的概念草图。图片由艺术家惠允

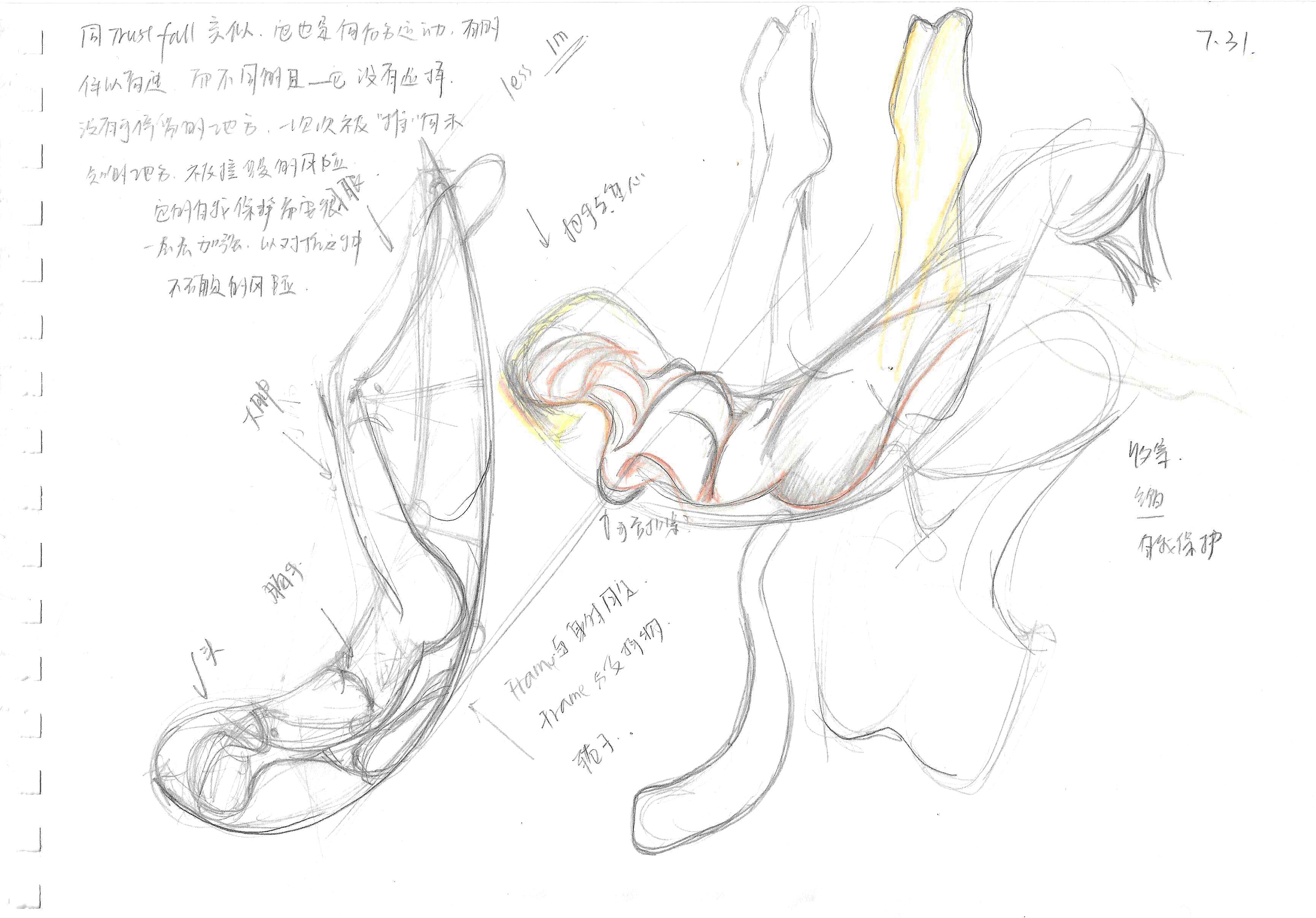

2023/7

花、枝干和土壤

从昨天开始,有一个模糊的印象出现在我的脑海中:一个跪着、匍匐的曲线,像猫式伸展(cat stretching)的姿态,但更加放松。刚刚我在想象,如果这个形态的腿部勾着某个东西,它还会不会如此放松,并且有安全感地去伸展自己?

“信任”(trust),这个词语从我的脑海中冒出来。就像做仰卧起坐时,用双腿勾住一个结实的物体,或像体育课体能测试那样,需要一个同伴按住你的脚。如此思考的话,或许我要关注的并非是“物”,而是“另外的人”,或“个人”之外的人或物——人之外,人的存在所依赖(dependence)的关系。

![]()

“廖雯:信任坠落”中的作品《信任坠落》的初期草图。图片由艺术家惠允

和友人聊天时,她提到,让我想一想,现在新的方向和思路与以前的项目相比有什么共通之处。而那个共通之处,或许才是真正值得关注的。她用根系、土壤,和花朵来比喻不同项目的主要主题和次要主题。我觉得她的观察非常敏锐。她提到我说的那些女性仪式、神话的东西只是那一次展览中的花朵。而花朵会凋谢,来年我会开新的花。比这更重要的,是要找到属于自己的主干,让它变得强壮,因为主干是不变的。我需要在每一次个展中,让我的主干更加明确,也更加不可摧毁。一味地想让枝干强壮是没有效果的。需要让土壤变得肥沃,变得适宜植物的生长。

![]()

“廖雯:信任坠落”中的作品《信任坠落》的概念草图。图片由艺术家惠允

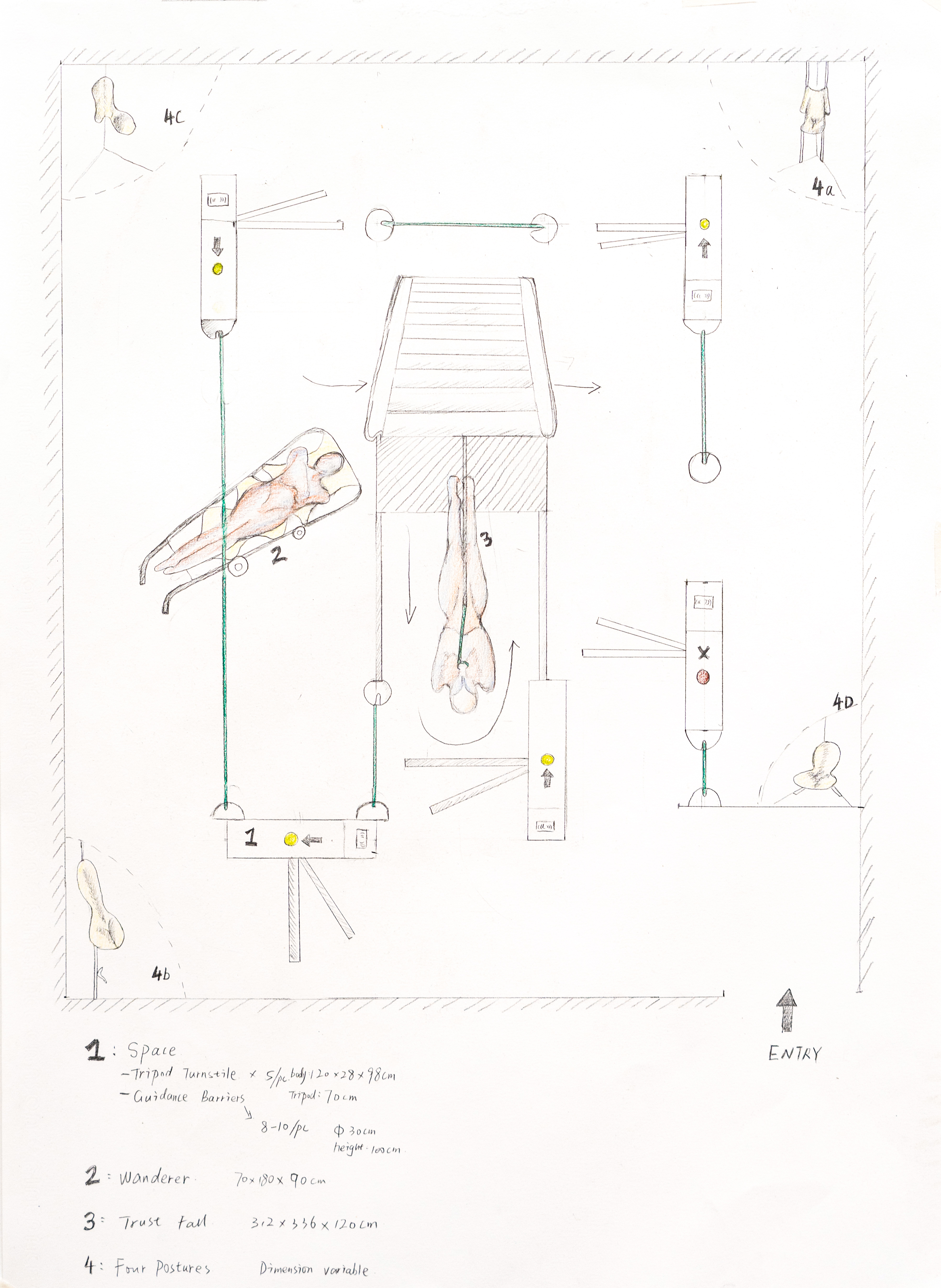

障碍物

由于这个空间是由边界(走道)构成的,那么第二件作品也就成为了一个不断跨越边界的作品(因为它很低)。由于尺度的原因,它会不停地挡在路上。因此,当观众经过时,自然会把作品挪开,尽管他们一开始可能会不习惯。假设这里有两个观众,那么被挪开的作品(或人)就会成为另一个人的障碍,另一个人路过又回把它挪到其它的地方。这一方面其实体现了人和人的互动(就像华容道的推挪一样,这边凹进去,那边就凸出来),也会让人思考人与人对空间的矛盾和争执。如果双方能够有默契地执行,那便是临时的信任(trust)的建立。另一方面,一直被挪动的人成为了被“物化”的人,一个成为“障碍物”的、不属于大部分空间的人。这也是一种脆弱。它游走于不同的边界,却无法在任何空间驻足。

![]()

“廖雯:信任坠落”展览空间的初步构思草图。图片由艺术家惠允

2024/11/4

完成–未完成

(finish–unfinished)

很久以前,我了解到“wood finishing”指的是木材表面的处理方式。作为动词,“finish”意味着“完成”和“完结”。

如果要改变,重要的是“重新”看到材质本身的特性与性格,以及它想要什么。因此,对于我的材料,我需要倾听、感受、让步、放一些手。

2025/1/17

拼接–组成–痕迹

马克·曼德斯(Mark Manders)的雕塑中有很多作为支撑的木板——他将作为过程的材料保留为结果。形式感是很好。但是为什么呢?我想,最开始可能是因为做泥塑需要一个骨架。但当他频繁地在后续的作品中使用这种骨架的时候,它们在哪一件作品中成为了装饰,又在多大程度上是必不可少的呢?

在雕刻时,我想在最后的步骤中留存一些刀痕和速写的线条。这些线条可以存在于上色之前,而不是最后增添,作为一种指导(instruction),一些提示。

“廖雯:信任坠落”中的作品《漂泊者》的概念草图。图片由艺术家惠允

2025/1/18

保留材质的颜色、拼接、替换、穿孔、打磨、遮盖、修补、重新雕刻等一系列重复的动作,赋予了这个物体更多灵魂的重量。我们的灵魂里还保留有它在创作中逐渐成形之时的痕迹吗?艺术难道不就是应该去追溯这些痕迹吗?

我比以往更加欣赏塞·托姆布雷(Cy Twombly)。这并不是因为他介于抽象与具象之间,也不是因为他对神话的频繁引用。而是因为他的“犹豫”——他将那些迟疑的线条反复地涂抹;他否定自身,又突然狂妄地陷入一种极致的狂喜。他在阿波罗(Apollo)和巴克斯(Bacchus)之间,理性与激情之间反复横跳,精疲力竭却乐此不疲。这不就是我们永恒的矛盾吗?

本文于2025年4月24日发布于MACA艺术中心微信公众号

文本/ 廖雯

编辑/ 陈寅迪、李若虹

排版/ 吴铃

文本/ 廖雯

编辑/ 陈寅迪、李若虹

排版/ 吴铃